來源 | 資本市場兔子幫(微信號:capital-rabbits)

話說,美國有兩種職業非常體面:一種是電影書籍隨處可見的紙醉金迷的投行家們,一種是電影書籍隨處可見的唇槍舌戰的律師們。他們都會被普羅大眾定義為「精英人士」。高強度的工作、超奢華的生活也總被世人津津樂道。

不錯,他們都是高收入人群。但當我們將鏡頭從屏幕拉回現實,投行還是光鮮亮麗的投行,但律師呢?舉個例子,兩個名牌大學的優秀學子同時畢業,一個畢業於商學院,就職某華爾街投行當分析師;一個畢業於法學院,就職某華爾街律所當律助。結果是,分析師的基本工資+bonus可達100萬(行情好時,bonus可達一年);律助的基本工資+bonus只有30萬(不管行情好不好,bonus基本可以忽略不計)。此時,這位法學院的小朋友捶胸頓足「同是精英,為什麼差距這麼大呢?!」

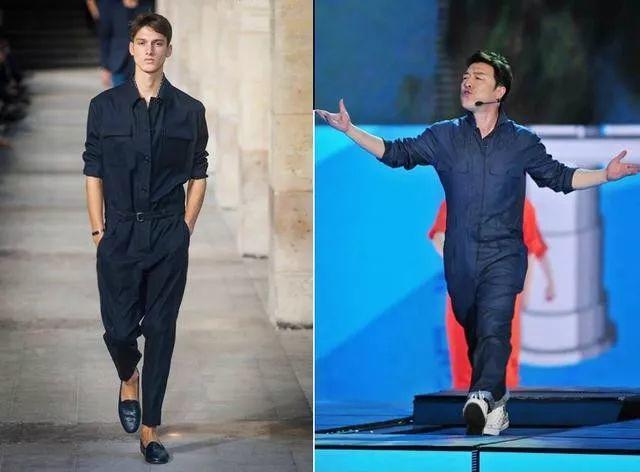

同是Hermes,一位是男神,一位是裝修工…

那為什麼律師的工資遠低於投行呢?以下兩個原因或許可以說明問題:

第一、食物鏈決定論

眾所周知,輔佐一個企業上市需要多家中介機構共同協力,包括投行、律師、會計師、行業顧問、印刷商、財經公關等。在這條長長的食物鏈中,站在最頂端的是誰?投行!

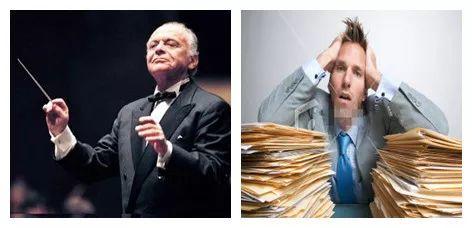

投行們自稱自己是聯席全球總協調人(JGC),主要功能就是拿着指揮棒協調各等雜事,包括制定時間表、安排電話會;然後將最苦最累的活一一分配給其他中介,即食物鏈下端的人們。投行們說自己很累,加班熬夜,為公司上市付出巨大貢獻,站在食物鏈的最頂端喲喝着「我們的收入和付出是成正比的!」但別忘了,處於食物鏈下端的各中介們,也很累,甚至更累(在printer時,誰走得最晚?公司的律師們啊)。但由於處於幕後,大多忍氣吞聲,弱弱地說「我們的收入和付出是完全不成比例的…」有報道稱,建行上市,摩根士丹利在這筆IPO中分享到了高達1.5億美元的承銷費,承銷商獲得總籌資額的2.5%左右的承銷費。試問,律師們能否拿到300萬美元的顧問費嗎?連承銷費的零頭都不到吧。

因此,食物鏈的位置決定了收入的高低。處於食物鏈越上端、越有機會向世人證明自己「居功至偉」(儘管這有待商榷),當然也更順利成章地賺得「盆滿缽滿」。反之,處於食物鏈越下端、乾的活會越苦越累,分到手中的收入卻也所剩無幾。試想,如果某天格局變化,換做律師朋友們站在食物鏈的上端、拿着指揮棒對其他中介吆五喝六時,收入定將投行們甩得遠遠的。但問題是,這種格局可能出現嗎?

第二、合夥制惹的禍

班妮在《親歷投行》中感慨過,公司制是人類社會最重大的發明之一,尤其是在律所工作過的人更會有如此感受。為什麼?因為處在公司制的投行們,自上而下,工資均是由股東們發的。分析師拿工資,管理層MD一樣拿工資。分析師的工資拿多了,不會影響MD們的收入。但律所不同,律師們的工資由合伙人發。合伙人自掏腰包,律師的工資拿多了,合伙人口袋的錢就少了。這就決定了,律所發工資不可能像投行發錢般如此慷慨。

合夥制帶來的另一項詬病便是:合伙人希望投入一分錢,最好有兩分、甚至更多的產出。因此,合伙人們會想盡一切辦法壓榨年輕律師的時間精力,從而獲得更多的產出。最近傳出,多家華爾街投行在積極改革,從而滿足分析師的工作環境和職業生涯發展。據傳,高盛為了「禁止」員工周六上班,連電腦都無法登陸了。摩根大通、美銀美林等多家投行也紛紛加入隊伍,鼓勵初級員工的工作與生活平衡。今年年初,美國銀行發言人Christian Meissner甚至發出備忘錄「我們不鼓勵周末工作,建議分析師助理每月至少周末休息四天,立即生效。」但是,有誰聽到律所有動靜了嗎?沒有呀。分析師的投入產出比說白了,和MD們沒有一毛二分錢關係。但如果周末律師律助們不加班了,合伙人的收入誰來賺呢?

這樣說來,投行比起律師,真的是一份性價比極高的的工作。如果你身邊的朋友家長問你選擇什麼專業比較好,金融還是法律?想必,你會有答案了。

最後,來一個段子娛樂一下:

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩資本Ryanben Capital將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽:www.ryanbencapital.com

IPO百態:大投行讓小投行滾出去,有人到處發圈,有人抱頭痛哭,哪怕是百億身家!

香港IPO上市申請失敗:被聯交所拒絕的39個案例匯總(2013-2017年)