來源:明報

港交所市場主管姚嘉仁:生物科技公司,交投活躍

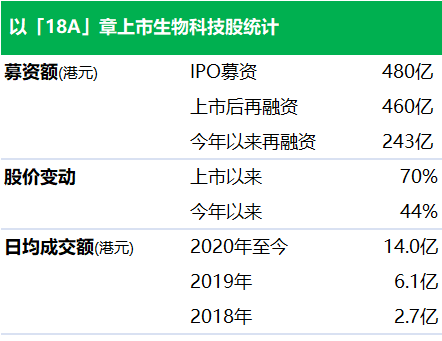

根據港交所發表統計,現時共有20家生物科技公司根據上市規則18A章上市,其IPO加上後續配股集資額累積達940億元。再融資市場亦非常活躍,其中百濟神州(06160.HK)配股集資21億美元,為今年全球生物科技股規模最大的再融資。

港交所董事總經理及市場主管姚嘉仁表示,20間生物科技公司股價由上市至今增長70%,今年平均上升44%,交投也很活躍,日均交易量由2018年2.7億元,增至去年6.1億元,今年首8個月達到14億元,反映有關公司表現及投資者對這個板塊的關注取得非常好的進展,亦反映行業長期發展潛力。

姚嘉仁表示,未來將主要由衍生品及指數兩個方面,支持生物科技股在香港市場的發展。他指出,現時共計有9家生物科技股被納入恒生綜指,包括7家未盈利生物科技股,及百濟神州、信達生物(01801.HK)兩隻已成功錄得盈利的生物科技股。他表示,相信納入指數,可助生物科技股深化投資者基礎。至於衍生產品方面,他僅表示現時部分生物科技股有相關產品推出,會否進一步發展則未有多提。

姚嘉仁提到,交易所將發掘更多海外生物科技公司到香港,包括以色列、歐洲及英國等地,認為相關生態圈已經形成。

港交所上市科主管陳翊庭:持續完善生物科技公司上市規則,就指引作5項釐清

港交所董事總經理及上市科主管陳翊庭表示,兩年多前公布新上市規則後,有20間未有盈利的生物科技公司在港上市,集資480億元,已經形成「群眾效應」。

陳翊庭表示,研發及創新是這些生物科技公司的生命線,有關企業一直要尋找新資金,除了透過上市集資外,亦透過自己的平台尋求資金來源,至今成功集資約460億元,同時正在擴大產品範圍和治療領域。她又說,要與市場緊密合作,跟隨市場趨勢,並繼續完善相關上市規則。

陳翊庭表示,自己上任之後,就此前在生物科技股審批流程常見的問題、IPO審查機製作出全面檢討,今年4月亦發出了數封指引信。她昨日根據指引信,就生科股上市的5個方面作出釐清。

-

首先,生科股需就商業化核心產品集資用途作出解釋。部分認可用途包括在現有基礎上發展新適應症、將產品於新市場上市。

-

第二方面,對於醫械股,對涉及核心產品的集資用途髮指引。根據產品階段及公司計劃,部分被認可的用途包括建造生產設備、組建銷售及市場團隊。

-

第三方面,對於收購及引進授權,生科股必須就收購或引進後的R&D工作給出解釋。例如由臨床前至臨床後,由I期到II期的進展等。

-

第四方面,則釐清了對「其他」生科產品分類的定義。

-

最後,陳翊庭表示,生科股可參考指引信,以了解如何編寫上市文件的總括、競爭對手、核心產品等部分。

高瓴資本:要以長期心態投資生物科技公司

高瓴資本創始人兼首席執行官張磊表示,生物科技業近期大爆發是天時地利人和,涉及科學、生態及資本市場的發展。

張磊表示,生物醫藥業是一個原發創新驅動的行業,從0到1的技術突破、技術到臨床研究的驗證,再到從產品到市場開拓,面臨多重「死亡谷」,它的背後不僅需要長期資本的持續灌溉,也需要形成鼓勵生物產業創新發展的系統環境,從政策、資本、資源、產業鏈、人才等多重、持續的賦能。高瓴創投的推出就是要幫助早期生物醫藥公司穿越死亡谷。

他表示,要以長期主義心態投資這些企業,公司2012年開始投資相關行業,例如投資百濟神州時估值都還不到1億美元,現在已是200多億美元,連續投資8輪,前3、4期仍沒有收入,反映沒有長期主義的信念,是不可能做好投資。

另外,他說,美國、香港及內地3個市場各有特點,美國是成熟的資本市場,港交所則做了得多好的創新,至於內地市場有其優勢,包括有創新的人才、客戶及環境,認為3個市場要共同促進。港交所的位置便於直接協助公司與資本對接,未來本港市場的發展將對內地也有促進作用。他又表示,未來生物科技股將改寫「價值投資」概念,相信創新的價值會更受重視。

基金:望港交所18A可納細胞治療公司,放寬架構要求

論壇亦有部分大型國際基金代表出席。有出席投資者表示,希望港交所可進一步拓寬18A規則下容許上市的生物科技股類別。

奧博資本(OrbiMed)董事總經理王婷表示,希望港交所未來考慮接納未盈利的基因治療、細胞治療,以及基因檢測、癌症篩查兩類企業來港上市。

王婷表示,基因治療、細胞治療面對的問題在於獲得臨床批准較難,但此類療法的特點在於,在遞交臨床實驗申請(IND)前,往往已經進行了大量的非註冊臨床研究,有大量的證據證明其有效性。她表示,部分細胞治療的療法雖然仍未獲得臨床批准,但「在真實世界已經廣泛應用」。王婷補充指,基因檢測的情況類似,雖然已經有廣泛應用,但在獲批文件上仍有一定難度,因而不能符合上市資格。她表示,有此類公司最後只能選擇赴美上市,感到非常可惜。

禮來亞洲基金(LAV)創始管理合伙人施毅則表示,於國內公司出海,以及部分海外上市回國的情況中,公司在改造紅籌等架構上均要耗費許多心力,亦涉及稅收問題。他表示,希望未來監管機構可研究公司架構上的法律條件,在此方面有所突破。

李小加:香港本地經濟受到重創,「金融市場」是香港唯一的優等生

李小加:逾百家公司籌備來香港上市,「新經濟公司」為香港資本市場帶來巨大且不可逆的轉變

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年8月-2020年7月)